NEWS 〈 青葉環境保全 〉からお知らせ

岩手県盛岡市紀行3 ~明治から令和へ、揺るがないもの~

2022/11/15

それはもう普通に・・・人々の日常の場にあるものだから、唖然とするほど。

交差点の対面から臨む盛岡市のランドマーク、岩手銀行赤レンガ館

(正式名称:重要文化財「岩手銀行(旧盛岡銀行)旧本店本館」)

明治44年、盛岡銀行の本店行舎として落成後、岩手殖産銀行(のち岩手銀行)が昭和11年に譲渡され、本店として利用開始。その後、本社社屋の完成に伴って中ノ橋支店となりました。

設計者は東京駅の設計として有名な辰野金吾の「辰野・葛西建築設計事務所」で、東北地方に唯一残る建築物とのこと。

気押されるような圧倒的な存在感で、若干の呼吸困難を伴いながら、入口へ。

入口すぐの受付付近にいらっしゃる案内の方から「この位置(”おへそ”の前にスマホを寝せて)で、スマホのカメラを反転して、皆さん、写真を撮るんですよ」と言われて、天井を見上げると・・・

照明器具の部分が”めしべ”みたい、ダリア?てっせん?の花びらのよう。

なんて優しい光、そして、焦げ茶と淡い緑の色合いがお洒落過ぎます。

もちろん国指定重要文化財。指定理由の「意匠的優秀なもの」は、納得しかないシックだけど手の込んだ内装、建具、調度品の数々。

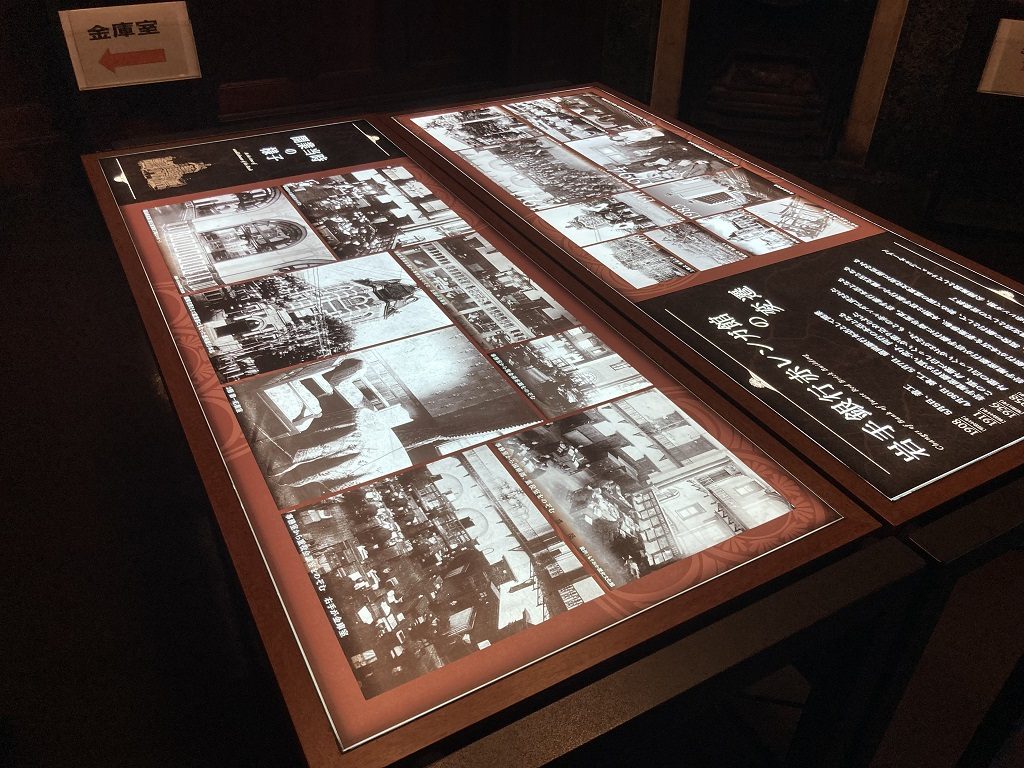

館内の順路に従って進むと、赤レンガ館としての変遷や金融業から見る日本近代化の歴史などがパネルや映像で紹介されています。

南部藩時代に流通した藩札「天保七福神札」(江戸後期、貨幣の製造が間に合わなくなり発行されたものの、たちまち信用が失われ通用禁止に)

団扇の様なものは「枝銭(えだぜに)」で、神棚などに供されるもの。

その昔、プラモデルの部品みたいに切り離す貨幣の鋳造方法があったようですが、偽物も多く作られてしまったみたいで・・・今も昔も偽造との闘いなのですね。

大理石製かと思われるストーブ。焚口さえ、この高級感。

超シンプルな照明器具も、天井の漆喰の鏝絵(こてえ)、木材に施された模様やいぶし銀の装飾器具が脇を固めることで引き立ち、優雅な雰囲気を醸しています。

こちらの壁は、超立体の鏝絵(こてえ)が見事。

昭和45年の岩手国体を記念して作られた岩手銀行のノベルティグッズ「がんちゃん」

ちょっと吊り上がり気味の眉毛と目尻、尖った唇が「”がんこ”(頑固)そう」

いろんな服装のバージョンがあって、これまた可愛らしい。

金庫室の扉には、明治初期、国産金庫製造のパイオニア「竹内製造」のエンブレム。

八咫烏(やたがらす)を中心に、「東京市」「馬喰町」、菊の御紋も配されていて、風格が漂います。

二階からの眺め。どこをどう切り取っても、この上質な空気感と格調の高さ。

ちょうどコンサートのリハーサルが行われていて、伴奏の楽器と歌声が館内に反響しています。

それにしても・・・この建物は、2012年(平成24)の夏まで現役の銀行として営業していたことに驚きを禁じ得ません。(この銀行だったら来るのが楽しいと思うな)

そして、約3年半の保存修理工事を経て、現在のように一般公開されているそうです。

明治~大正~昭和~平成、そして、令和と揺らぐことなく、それどころか、時代を追うごとに、益々、歴史と価値の重みを背負い立つ姿は、間違いなく盛岡の矜持。

いつも感じます。

その土地で大事にされ続けている象徴的な建物や史跡というものは

その姿や在り方そのものが、その土地に住まう人の柄や文化について、訪れた者に雄弁に語りかけてきます。